马上评丨行人转身相撞案:走路该保持“安全距离”吗

女子在人行道上边打电话、边行走,突然转身,与身后的男子相撞摔倒,造成骨折,导致十级伤残。女子索赔18万元,最终经法院调解,男子赔偿了7万元。日前,发生在青岛的一起案例引发网友关注。

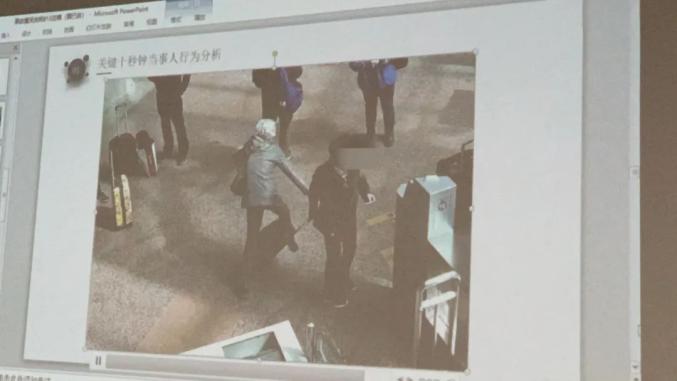

在青岛电视台一档普法节目中,青岛李沧区法院立案庭庭长韩继升介绍了本案:法官调取了监控记录,证实刘女士在前方无突发情况的状态下突然转身往回走,对于事故的发生存在较大的过错,但是,又认定“王某存在未保持安全距离的过错”,是事故发生的次要原因。后经法官多次调解,由王某赔偿刘某7万元,案件了结。

青岛电视台相关报道截图

但是,“走路要保持安全距离”引发舆论热烈讨论,对此不少网友提出疑问。转身撞到人,自己伤残,对方要不要负责?“保持安全距离”,这个针对机动车的责任是不是可以移植在行人身上?

我国《民法典》明确的一般侵权归责原则是“过错责任”,即,“无过错不担责,有过错才担责”,除了机动车事故等法定特殊情形之外,要求证明侵权者对损害结果的发生存在“过错”,才需要承担责任。

女子在人行道边打电话边行走时,突然转身,与身后的男子相撞,摔倒骨折,有损害结果,有形式上的“侵权行为”(毕竟是和男子相撞导致的受伤),但是,后面好好走路的男子的“过错”体现在哪里?所以,法官在解释本案时,强调男子“没有保持安全距离”,将之认定为“过错”,从而要求承担法律责任。

那么,好好走路的男子,能不能预见到对方会突然转身往回走?有没有反应的时间?所谓“安全距离”要保持多少合适?如果本案的处理成为一般性的民事规则,所有人走路是不是都得“保持距离”?

之前,北京法院公布过一起类似的案件——行人逆行被绊倒致死案。

2019年,北京某车站的进站口处,67岁的王老太在离开闸机逆行时,与身后正常排队检票的刘女士相撞,被对方的行李箱绊倒跌地。之后,王老太因为脑出血而不幸去世,王家人索赔62万元。

“行人逆行被绊倒致死案”相关证据

最终,法院驳回了家属的所有诉讼请求,法院认为:第一,王老太转身逆行而出,更应避让顺行的旅客并观察周边情况,本人对被绊倒的损害具有过错。第二,刘女士正常进入检票口,绊倒的事发全程不足4秒,“刘女士无法预见,亦无法在瞬间作出可能发生意外情况的判断”。法院总结说:行走的安全注意义务应由转身逆行者负责,不应将高度注意义务强加于他人身上。

对比两起“转身伤害案”的不同处理,在没有充分披露案情的情况下,不能简单地说两案就是“同案不同判”。回过头看,公众对青岛这起案件反应这么大,一定程度上是代入了被撞男子的角色:自己好端端地走着路,前面的人突然转身,撞在自己身上,自己还要赔7万块钱。用公众朴素的表达,这就是“无妄之灾”了:每一个公民应该对自己的生命安全负责,不能将安全注意责任不合理地转嫁他人。

2023年,最高人民法院发布“人民法院抓实公正与效率践行社会主义核心价值观典型案例”时,就特别强调:人民法院要居中裁判,不偏不倚,分清是非,定分止争,坚决防止谁闹谁有理、谁横谁有理、谁受伤谁有理等“和稀泥”做法。

总之,在类似的侵权案件处理当中,应该坚持“谁有过错,谁担责”,而不是“谁受伤,谁有理”;受伤者可以得到同情,但普通人也不能被强加义务。