公元1057年:千年龙虎榜到底有多厉害?

楔子

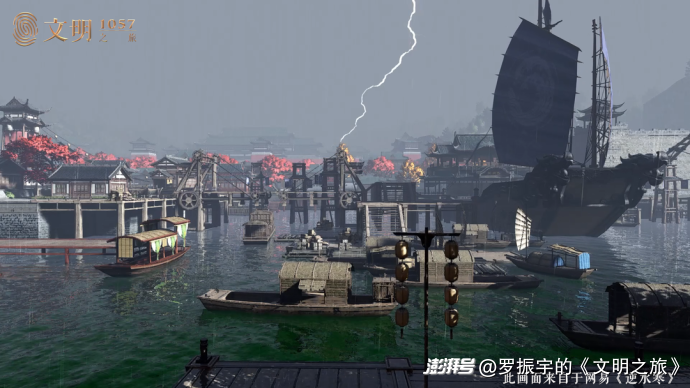

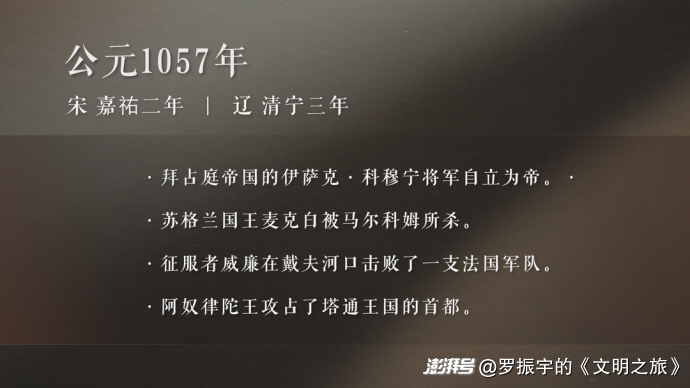

你好,这里是《文明之旅》。欢迎你,穿越到公元1057年。这是大宋嘉祐二年,大辽清宁三年。

一听到我念叨出大宋“嘉祐二年”这个词,估计很多朋友心念一动,“来了!嘉祐二年终于来了!”

人类历史上经常有所谓的奇迹之年。比如1666年是“牛顿奇迹年”,牛顿在这一年同时提出了微积分和万有引力定律;再比如1905年是“爱因斯坦奇迹年”,爱因斯坦在这一年同时发表了5篇开创性的论文,其中就有狭义相对论。而大宋嘉祐二年,可以说是中国科举历史上的奇迹年,那么多重要的人物居然在这一年同时登场。

这些人有多牛呢?我给你简单捋一捋:这一科一共录取进士388人。其中,论文学家,“唐宋八大家”中,苏轼、苏辙、曾巩都是这一科中的进士,再加上主考官欧阳修,这四个人占了唐宋八大家的一半;论思想家,程朱理学的创始人程颢、张载也都在这一科中了进士,张载就是那个说出“横渠四句”——为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平——的张载张横渠;论军事,后来在神宗朝,为大宋朝拓边二千里的名将王韶也是这一年中的进士;要论政治,那就更多了,后来做到宰相级别的高位的有8个人,其中,王安石变法的几名健将,吕惠卿、章惇、曾布,几乎全都来自于这一科。

你看,这一科的人才之盛到了什么程度?不仅是在宋朝历史上,在中国整个千年科举史上,这也是独一份儿,号称“千年龙虎榜”。

但其实,如果我们真的穿越到这一年,真的活在这群人中间,并不会觉得这一年有什么不一样。开封城的整个气氛甚至是有一点压抑的。

为啥?看过上一期《文明之旅》节目就知道,上一年,开封城遭了很大的一场水灾,连枢密使狄青,也只能全家搬到庙里住。嘉祐二年科举的主考官欧阳修,现在当的官儿是翰林学士,皇帝的秘书,这么高的地位,也过得非常狼狈。家被水冲了,他正好在修《新唐书》,就搬到书局里,但是皇城司,就是负责皇宫治安的部门不干,又撵他,所以,他全家只好在一个木筏子上过夜。

这不过是上一年的事。而嘉祐二年考试的几千个考生,基本也都是上一年来到开封的,要么赶上大洪水,要么赶上了灾后重建,那日子过得也肯定好不到哪里去。

还有一点:很多人觉得,像三苏父子这样的人,才高八斗,中个进士还不如探囊取物一般容易?但其实,身在其中的人的心态哪会这么淡定?

就拿三苏父子来说,苏洵自己当年被科举伤透了心,坚决不考了,这趟来开封,完全是陪公子读书。但苏洵可没闲着,天天写信寄信,把他觉得有分量的朝廷大佬全部艾特了一遍。

你看,每一个时代力求上进的人,其实都差不多,都对自己的前途惴惴不安,都活得很使劲儿。即使是苏轼、苏辙、曾巩、程颢、张载,这些在后世大名鼎鼎的人物,在1057年的开封城里,也都沉浸在自己的处境之中,他们完全不知道自己当前的行动,会给未来的人生带来什么影响,也完全不知道自己这一代人将会在历史上留下什么痕迹。他们怎么可能料得到,就在这批考生当中,后来居然有24个人会在《宋史》中有传记?他们这一届考生,被称为“千年龙虎榜”?就像杰克·伦敦那句名言说的:“他们又穷又幸福,但是他们当时完全不知道。”

是的,后来人往往比当事人更能看得清他们所身处的真实态势。这一年的《文明之旅》,咱们就用后来人的视角,回答两个问题:

第一,为什么这一年会出现这样的人才大爆发?

第二,这么多人才同时出现,对于中华文明来说,到底意味着什么?

群星之华

我们先来回答第一个问题:为什么嘉祐二年会突然涌现出这么多人才?原因当然有很多。如果我们真的活在这一年,就会知道:这可不仅仅是巧合。这也是此前上百年的积累,在这一年的总爆发。

很多人只注意到这一科出的人才多,但是没注意到这些人才的地域结构。你猜,这一科中的进士,哪儿的人最多?四川?四川的苏轼、苏辙这两兄弟名气最大嘛。但人数最多的是福建人。

我们在以前的节目里说过,北宋有一个风气,就是歧视南方人。具体原因你可以去看《文明之旅》公元1012年的那一期。尤其是歧视福建人。但是,不管怎么歧视,福建考生就是争气,有人统计过,北宋南宋加起来,福建人出了超过7000个进士,占总录取数的四分之一,妥妥的高考第一大省。

原因很简单,福建人读书的风气浓啊。南宋的思想家吕祖谦,写过一首诗,就讲福建遍地读书人的情况:“路逢十客九青衿,半是同窗旧弟兄。”路上遇到的十个人里,有九个是读书人,其中一半还是昔日同窗好友。“最忆市桥灯火静,巷南巷北读书声。”哪怕是晚上了,到处还都是读书的声音。吕祖谦自己是浙江人,那也这么夸福建人。

福建的科举成绩好,还有一个因素,就是大家族持续地对子弟进行教育投资。嘉祐二年科举,这个特点也很突出。我给你捋捋:

先说福建的。这一科最拉风的,其实还不是四川的苏轼苏辙两兄弟,而是福建蒲城的章家叔侄。叔叔是章惇,后来的宰相,苏东坡刚开始的好兄弟,后来的死对头。但是当时更牛的,是比他大10岁的侄子,这一科的状元章衡,有名的才子,被苏东坡夸过,“百年无人望其项背”。而且,章惇因为没考过自己的侄子,一赌气,这届中的进士资格不要了,过几年又考中了一次;而且,这个家族的好运还没走完。后面章惇的族兄章楶,在9年后,宋英宗治平二年,又中了一个状元。大牛人一嘟噜一嘟噜地出。这是福建浦城章家。

福建福州的林家也厉害,嘉祐二年这一科,林希、林旦、林邵、林颜四兄弟同时中进士。你就说是不是祖坟冒青烟的荣耀?

福建还有泉州的吕家,嘉祐二年这一榜虽然只中了吕惠卿一个进士,但是他家兄弟十人,后来陆陆续续中了八个进士。

好,说完福建,再来看江西。唐宋八大家之一的曾巩,就是江西南丰人。嘉祐二年这一科,他们家不仅曾巩中了进士,还有他的三个弟弟、两个妹夫,同时中进士。其中,曾巩名气最大,但是他弟弟曾布官当得大,后来位至宰相。但其实,他们家族很多人都很厉害,有“南丰七曾”的说法。

北方的家族也有不少兄弟进士。比如陕西蓝田吕家,吕大忠、吕大钧、吕大防、吕大临四兄弟,都非常厉害,这一科是吕大钧中的进士。还有就是洛阳程家的程颢、程颐两兄弟。嘉祐二年,程颢中进士。程颐虽然没有考中,但是从此大彻大悟,不考了,干脆走上另一条路,后来也成为一代理学大师,这两兄弟的命运关键点,也是嘉祐二年。顺便说一句,张载还是程颐程颢的表叔。

看出来了吧?考场如战场,那也是“打仗亲兄弟,上阵父子兵”啊。说白了,科举成绩,不仅是个人奋斗的结果,它其实也是一个网络现象。一个地方的地域风气,一个家族的长期积累,都会让身在这个网络中的人受益。

台湾历史学家王汎森有一本小书,《天才为何成群地来》,讲的就是这个现象。这里面就提到一个细节:以赛亚·柏林,英国著名的思想家,有人说,如果有一天人类要派一位最有智慧的人与外星人谈话,那就应该派这位以赛亚·柏林。学问就这么大。但是你以为柏林天天都在读书吗?不是。他天天在社交。有一本柏林的传记说,当时真有人担心,这么频繁的社交,会不会影响他的学问啊?但实际上,经常和他人碰撞,那才是新思想诞生的方法。

再比如,20世纪初的维也纳,你数数,有多少世界级的大牛人都聚在这个城市。哲学家有维特根斯坦;文学家有茨威格和卡夫卡;科学家有爱因斯坦和薛定谔;心理学家有弗洛伊德和阿德勒;经济学家有米塞斯和哈耶克;搞政治的人,有斯大林、托洛茨基、铁托,别忘了,还有希特勒;另外还有一大堆著名的画家和艺术家。

当时的维也纳才多点大?总共才200万人,相当于今天中国的一个地级市,核心区也不过就那几条街。但是,不要小看这样的维也纳,来自各地人,在街边的咖啡馆里,在几个关键人物比如米塞斯家的客厅里,随时随地都在进行大量的、自由的交流和对话。人类文明史上经常出现这样的景象:在一个稳定的、交流密切的社会网络中,一个大牛人往往会带出来一大串牛人。通常我们会觉得,所谓牛人,是一个个体现象,要么智商高,要么知识多。但其实还有一种说法:人储存智力的地方,并不只是大脑,更重要的,是你的社会关系网络。

1913年的维也纳和1057年的开封城,之所以天才能够成群地来,底层原理是一样的。

大宋朝开国将近100年了。100年的和平,让民间社会的网络持续发育,越来越有创造力;100年的制度建设,让科举这条上升之路也越来越有吸引力。到了这一年,终于开花结果。

但是下一个问题又来了:人才积累固然重要,但早不来、迟不来,为什么非要选择在1057年嘉祐二年来一个总爆发呢?

文风之变

这根引爆人才的导火索,其实就是欧阳修,嘉祐二年科举的省试主考官。但是请注意,欧阳修并不是因为欣赏这些人,才把他们挑出来中进士的。我们以前的节目介绍过,到了宋代这个时候,科举制度已经非常发达了,有锁院、糊名、誊录等等一系黑科技。主考官只能通过卷面文章来做判断。

欧阳修这次当主考官,他带来了一个新的判断标准,用我们今天的话说,就五个字:“有话请直说”,不要酸文假醋虚头巴脑。而且,这个新标准是有效的,他挑出来的,就是后来大宋政坛、文坛甚至军事领域的顶梁柱。

我们上中学的时候,就知道一个词,叫“古文运动”。但是,请注意,这个词是现代人胡适发明的,当事人韩愈、柳宗元、欧阳修他们并不知道自己是在搞运动,他们只知道自己提倡要写古文。

从唐到宋,虽然隔着200多年,但欧阳修和韩愈是一伙儿的,他们有两个共同点。

第一个共同点,就是对现状不满,看不上他们各自所处时代的文风。韩愈、柳宗元,是反对当时的“骈文”,写文章,有话直说不行吗?搞什么骈四俪六、押韵对仗?干嘛写文章跟绣花似的呢?

到了欧阳修这个时候,其实是调转枪头,向另一个方向开炮的,他反对的不是骈文,而是另一种奇绝险怪的散文。欧阳修自己举例子,你看这词儿写的,什么“狼子豹孙,林林逐逐”、什么“周公伻图,禹操奋锸,傅说负版筑,来筑太平之基”,这说的都是什么鬼?有话就不能好好说吗?

第二个共同点,自己时代的病怎么治呢?他们开出的药方都一样,不要押韵,不要对仗,不要用那么多生僻的典故,不要搞那些花里胡哨的形式,回到孔子、孟子、司马迁的时代,老老实实像《论语》《孟子》《左传》《史记》那样写散文。

不知道你是不是觉得奇怪?写文章目的是传播,写得明白易懂,文章才能传播得远。明代的袁宗道就说,你写文章,是因为心里有点事要说,让你的口舌代替你的心说话,这本来就打折了,文章又是代替口舌说话,再次打折。所以,写文章,表达出你心里那点事,很难的。难怪孔子说,写文章的要求,就是两个字:“辞达”,辞达而已矣,能把心里话说出来就不错了。但为什么总有人要努力把文章写得让人看不懂呢?而且,一个不留神,大家就自觉地把文章写得越来越形式化。

比如骈文的发展,从汉代开始有,到南北朝的时候成熟,到了唐代的时候,别说正式的文章要写骈文,就是法官给小民断案子,那个判词也要用骈文。比如白居易就断过一个案子:有个妇女,在家骂狗,她丈夫不干了,你当着婆婆骂狗,是不是指桑骂槐啊?非要休了她。就这么个案子,白居易也是写了个骈文的判词,里面也用大量的典故。什么“虽怡声而是昧,我则有尤,若失口而不容,人谁无过。虽敬君长之母,宜还王吉之妻。”你听懂啥意思不?你都听不懂,当时不识字的老百姓咋搞得懂?

你想,白居易是什么人?写诗以浅白著称嘛,不是号称写完了还念给老太太听吗?就这么个人,当地方官断案子,也还是要搞这一套。这个风气一直流行到明朝清朝,你要读“三言二拍”、《聊斋志异》,稍稍留心一点的话,就会发现故事里边经常点缀着骈文判决书,这就是唐朝人留下来的传统。

你看,从正常说话到让人看不懂,这个不需要搞什么“骈文运动”,好像自然而然就滑过去了。可是相反,让大家直话直说,反倒要韩愈、柳宗元、欧阳修、苏东坡这些人搞上200多年的“古文运动”,才能把风气扳过来。这是为什么?

其实这很正常。写文章不仅有传播信息的作用,它还是一个特定圈层的社交货币。你就想,当年29岁的王勃路过南昌,写《滕王阁序》,那真是有什么话要说吗?你看开头这两句

“豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐”,到底说啥了?其实没什么信息量,就是这四句往这一摆,是不是有气象?是不是显学问?是不是把宴席上所有的人吓一跳,说王勃真有才。那怎么显得自己真有才呢?当然要写别人写不出来的句子,才显得出才子手段。什么是别人写不出来的呢?当然是用典丰富、对仗精巧的句子。顺着这条路,才子王勃,能写出千古名篇,而没有才气的普通人,也不得不在这条路上卷,那就肯定写出了大量的不知所云的烂文章,让韩愈柳宗元们直撇嘴。

这个现象,在文学史上一直存在。林语堂在他的《苏东坡传》中说过这么一段话:“读者对作者之能写此等文章,心怀敬佩。自己读之而能了解,亦因此沾沾自喜。作者与读者所获得的快乐是由观念的暗示与观念的联想而来。”是的,我写文章,不一定是写给所有人看的,有一小部分人能看懂,知道我是高手,这就够了。文学史上的绝大部分文字,不是要传达什么信息,而是在一个小圈子里的互相展示、互相欣赏、构造鄙视链的游戏。

还不用说古人,就我们自己不也这样吗?一个小圈子,时间长了,自然就演化出各种“黑话”,外人听不懂,那就是乐趣本身啊。

小圈子游戏时间长了,大家玩得不亦乐乎,不觉得有什么不对,但是韩愈、柳宗元、欧阳修这代人,他们就有能力抽身出来看,这不对啊,难道写文章是为了抖机灵吗?为了写别人看不懂的东西吓唬人吗?不是啊。咱是儒家士大夫啊,咱接的是孔夫子的道统,咱得文以载道啊,写文章真得说点啥,而且得把理明白啊。很多时候就这样,一个小圈子的游戏,时间一长圈子外的人都觉得荒谬,但圈子里的人并不自知,反而洋洋得意。就得有韩愈欧阳修这样的杰出人士,他们有能力回归初心,有格局冷眼旁观,就像童话里的那个小孩,在人群中喊出来“皇帝没有穿衣服”。

我手上这本刘宁教授的《同道中国》,是研究韩愈古文思想的专著,给了我很大启发。我突然明白了,要想理解“古文运动”,不能只从文学史的角度看,而要深入到思想史的角度。说白了,到了韩愈这一代人,根本不是复古,他们尊崇的原始儒学,在他们这一代人手里,终于长成了一个新东西。

在孔子时代,儒学只是诸子百家中的一派;在汉代,儒学只是一种社会规范;而到了唐宋时代,也就是唐宋八大家这些人登场的时候,儒学不再是外在的一种学说,一种规范,它成了一种绝对的、内在的、普遍的精神价值。说得再明确一点:一种全新的人格,也就是“儒家士大夫”,那个“与士大夫共天下”的士大夫人格,终于打造完成了。用这本书里的话来说:对儒家道德的践行,不再受“人情世事所左右,而是成为士君子自我实现的内在追求,成为人之为人的绝对意义的体现。”

你看,这就是我们顺着时间线往前走的好处:不会被一些名词和标签遮住了眼睛,顺着时间的河流往下漂流,我们能感知到很多概念的细微变化。比如儒家概念的变化。

为什么韩愈、欧阳修这些人,觉得有一些重要的话,真的要讲,而不再满足于语言的形式游戏?因为要“文以载道”。

为什么欧阳修这些人,觉得这些话要用更明白晓畅的语言?因为士大夫的对话对象,不再是小圈子里的人,而是在传扬道统,是对天下、万世讲话。

是先有了新时代、然后才有了新人格、新思想,最后才表现为新文风。

最后,为什么用这种新文风来做为遴选进士的标准,带来了嘉祐二年的人才大喷发?因为在这种标准下,一堆早就做好准备的、新时代士大夫更容易脱颖而出。

君子之道

嘉祐二年的奇迹,不只是科举历史上的一段佳话,或者是几个幸运儿家的喜事儿,它其实还标志着中华文明进入一个新阶段,意味着一种崭新的人格模式终于汇成一股澎湃的洪流,喷薄而出。

刚才我们管这种人格模式叫“新一代士大夫”。但是我们都知道:凡事如果用什么“新”、“旧”这种词来形容,往往就是因为我们还不太说得清楚它到底是什么。其实,中华文明早就为这种人格准备好了一个词:君子。

余秋雨有一本书,叫《君子之道》。它一开头就问了一个特别不好回答的问题:请问,一个文化的终极成果是什么?是文学、建筑、艺术、技术、思想?好像都不是。就拿我们中国来说,任何一个人、任何一本书、一个建筑,都没有办法全然代表中华文明。

余秋雨说出了一个很新颖的答案,他说,一个文化的终极成果是它的“集体人格”。说白了:一个文明演化了几千年,最终不过是锻造出来了一种理想的人的活法而已。书里面有一句话很精彩:“任何文化,都是前人对后代的遗嘱。最好的遗嘱,莫过于理想的预示。”对啊,一个文化,本质上不是它过去创造了什么东西,而是它对生活在这个文化里的人的一种承诺、一种叮嘱:“我的子孙们啊,你们未来要努力成为这样的人!”这才是所谓的“集体人格”。比如,英国人的“绅士人格”、美国人的“牛仔人格”、日本人的“武士人格”等等。那中国文化的最终成果是什么?就是这书封面上的两个字:“君子”人格。这是中国文化对每个中国人的叮嘱:你要做个君子。

今天既然谈到了这个话题,我们不妨就花一点时间,来仔细琢磨一下,中国人嘴里说的“君子”到底是怎么回事。我觉得,借用孔子说的三句话,就基本能把君子的内涵说清楚了。

第一句话:“君子怀德”,其实后面还有半句,“小人怀土”。

这句话,我在公元1044年讲范仲淹的那期节目里提到过。你有没有觉得奇怪,“怀德”和“怀土”,这俩概念怎么会是对立的呢?

宋代大儒朱熹是这么解释的,什么叫“怀土”?就是指一个人深度地受到他所处的具体环境的影响。就像一株植物一样,扎根在它的土壤中。土壤什么样,他就什么样,土壤有变化,他就随之而变。而“怀德”就是“怀土”的反义词啊:它是一种抽象的、超越的、恒定的品质,对就是对,错就是错,不能看情况、不随风倒、不和稀泥。

对,“小人怀土”就是“视情况而定”,“君子怀德”就是不看情况,只认原则。

比如,不拿不属于自己的东西,这就是一个绝对的道德律令。跟这个东西好不好、这个时候我是不是需要、这个东西的主人是好是坏,都没有关系。这样的人才是“君子”。

说得简单,做到很难啊。举个例子,有所谓“中国人的四大宽容”的说法:“大过年的”、“来都来了”、“人都死了”、“都不容易”。这其实就是在强调:虽然你坚持的原则很有道理,但是你看,大过年的,就别跟他吵吵了吧?来都来了,就忍着恶心做完算了?人都死了,你就别跟他一般见识了?都不容易,你要不让着他点儿?这些话是不是经常听到?

千万别让孔子听到,听到他老人家就会说,这是“小人怀土”,这是根据具体情况当变色龙,这个行为不君子。

一个人有钱,他就提倡自由竞争,他穷,他就提倡把富人的钱都分了。他有城市户口,就提倡不要让乡下人来抢自己的福利,他没有,他就呼吁要放开户籍管制。他的主张也许都没有错,也都有正当的理由。但是,我们不能说他是“君子”。为什么?因为他的视野和主张都来自于他当前的处境,而不是一个超越的道德原则。

缺乏原则的老好人,在孔子的道德世界里,是最糟糕的一种情况,比小人还糟糕。他甚至给这种人起了个名字,叫“乡愿”,然后旁边加批注:“乡愿,德之贼也。”

这是君子的第一个特征:君子怀德,说的是道德原则的超越性。

君子的第二个特征,也可以用孔子的一句话来概括:“君子之德风”,它也有后半句:“小人之德草”。

简单说,君子要像风一样,主动影响别人,而相反,如果一个人像草一样,风往哪边吹我就向哪边倒,不好意思,那就不够“君子”。

比如,你家附近的工地,夜里还在施工。你睡眠很好,不会睡不着,请问,你会不会为了公共利益打电话投诉这家工地?再比如你的一个下属,犯了一个错,请问你是一心软,说“都不容易,算了算了”?还是说“来,我来帮你复个盘,我们来讨论一下这种问题下次怎么能不犯”?再比如,你和同事约着一起去吃饭,你是说大家想吃什么我跟上,我随便,还是主动提出,最近开了一家不错的餐厅,我建议大家去这家。

你看,都是小事,但只要你是在主动地影响世界和他人,你就是君子。按照这个标准,有时候,甚至都不需要额外的行动,一个主动影响世界的念头,都可以把我变成君子。

举个例子:一个老人家,学经济学的,他跟我讲过,他在菜市场也会讨价还价。如果他只是为了买菜少花钱,那这个行为就无所谓君子。但他讨价还价的时候心里想的是:不仅仅是今天我省了1块钱,而是我把主动去校正商品价格,让其他跟着我买菜人也能享受到这个利益,哪怕这个校正是非常微小的。哎,这个念头升起来的时候,这个讨价还价的行为就很君子。

这是君子人格的第二个特征:主动性,主动对世界输出秩序。

第三个特征,还是孔子的一句话:“君子不器”。意思很简洁:君子不是器具。

什么是“器具”?就是为了特定目的而制造出来的东西。一旦造出来,就不再变化了,功用就定型了。而君子可不是这样的,君子不是为任何特定目的而生。作为一个人,是浑然一体的,不要被任何标签所绑架,要随时随地保留成长的可能性。君子的人生目标就是为了成为一个更好的人,用自我的力量生成下一个自我,每一天都活出新水平。

听着挺好。但其实,“君子不器”这件事是曾经被深深地质疑的。

今天我带来了一本书,《儒教中国及其现代命运》,美国历史学家列文森的著作。他就认为,儒家思想之所以没法适应现代化,其中一个重要原因,就是“君子不器”的精神。为啥?因为你自以为是君子,就会拒绝被标签化、拒绝老老实实地充当工具,这说的不好听一点,不就是“业余精神”嘛?

一个儒家士大夫,既是行政官员、又是诗人、又是画家,还是学者,你到底在搞哪样?就像我们在下一年,公元1058年会讲到大词人柳永:皇帝都说了,我这儿不需要你,你“且去填词”,柳永也确实曾经靠为青楼里的小姐姐填词养活自己,那柳永也不会觉得自己是什么专业词作家。他还是士大夫。还有书法上的宋四家:苏黄米蔡,苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,四个人都是官员啊,没有一个人会认为自己是专业书法家。

在列文森看来,这种业余精神,就跟现代化不相容了。现代工业,要求的就是专业化、标准化和功利精神,你不能只是个人,你还得是一个社会分工的岗位上的螺丝钉啊。说白了,你不能“不器”,你得是一个能说得清楚自己的功能的人,是医生、律师还是公务员,你得是个“器”嘛。你看列文森这话说的:“这种曾经被传统主义和古典主义者视为珍宝的一切,在生活在一个科学和革命的新世界的新青年看来,似乎大部分都成了矫揉造作的东西。”

列文森是1969年去世的。那个时候,工业化正在席卷全世界,他这么想很正常。但是,你再看看今天,人工智能革命就在眼前。越是专业化、标准化、越是说得清自己在干什么的工作,很可能一夜之间就被AI取代了。整个时代都在逼我们思考一个问题:你作为一个完整的、全然的人,你的价值在哪里?你作为一个人,主动跨界改变的空间在哪儿?你看看,风水轮流转,“君子不器”这句话反而有了当代意义。

刚才我们是借用孔子在《论语》里讲的三句话:“君子怀德”、“君子之德风”和“君子不器”来理解什么是君子。其实换成我们今天的语言,就是说一个人要有道德立场的超越性、要有改变世界的主动性、要有随时生成全新自我的成长性。

你看,2500年了,中国人对于什么是君子,基本共识都没变。每一代人,不过是用自己的实践,不断地扩充它的内涵。

你意识到没有?一件很奇妙的事情发生了:一个人没有必要熟读儒家经典,甚至没有必要受过很好的教育,一个普普通通的中国人,只靠朴素的道德直觉,就能够非常清晰地分辨:这个行为很君子,那个行为不怎么君子。要不怎么说,集体人格是一个文化的终极成果呢?它的传承甚至都不用靠书籍和经典,它已经深入到每个中国人的心灵深处和日常生活。

经常有人问:儒学在中国会不会复兴?这牵涉到你怎么定义儒学。如果你非要说儒学就是四书五经,那复兴的机会确实不大。但是,如果你着眼于“君子人格”,那它就从未衰落。君子这个词,在每一个中国人的心里都坚若磐石,而且也都知道怎么用。

鲍鹏山老师有句话说得透彻。他说:“读孔子,问题不是孔子是怎么说的,怎么想的,孔子他老人家不在了。而是在我们面对的一切公共事务里面,我们要有能力判断孔子如果在这个处境下,他会站在哪儿,然后我们走过去,和他站在一起。”

你看,这段话说得真好。君子,不是指具体的哪个人。它是一种判断标准。小人,也不是具体在指责谁,它是儒家故意设定的错误答案。只需要这两个词,多年之后的中国人,还是会知道,什么行为是君子之行,什么做法不够君子。什么才是一个受到我们文明首肯的理想的中国人。而且,他们的标准,和我们今天也不会有太大区别。

你看,这就是一个文明的核心力量。文明的力量,不是在过去创造过什么,而是它对未来的人有什么样的期许。这种期许,都不用到书本上去查。这个文明当中的每个人都能清晰判断,也能稳定传承。

今天,我们是从1057年嘉祐二年的科举考试讲起的。离近了看,这不过是一群优秀的人脱颖而出的故事。而离远了看,这是中华文明又一次自我更新,又一次筛选出一些人,给他们在历史舞台上表演的机会,同时用”君子”二字对他们寄于期待。

苏轼、苏辙,吕惠卿、章惇、曾布,程颐、程颢、张载,他们的时代很快就要开始。让我们屏息以待。

我们明年,1058年再见。

致敬

本期节目的最后,我想致敬1057年中了进士的大儒张载。你肯定知道他的横渠四句:为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。这就是君子,和天地、万世对话的大写的人。

我想给你读一段张载的《西铭》,这本来是张载文章里的段落,张载自己很满意,就抄出来,贴在学堂的西墙上,所以叫《西铭》。

我来给你读一段:

乾称父,坤称母;予兹藐焉,乃混然中处。故天地之塞,吾其体;天地之帅,吾其性。民,吾同胞;物,吾与也。

你看,这就是一千年前一个君子对自己的期待。致敬所有和张载一样以君子自我要求的人。

参考文献

(唐)韩愈:韩昌黎文集校注,上海古籍出版社,2014年

(宋)李焘:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(元)脱脱等撰:《宋史》,中华书局,1985 年。

(宋)沈括撰,金良年点校:《梦溪笔谈》,中华书局,2015年。

(宋)欧阳修撰:《欧阳修全集》,中华书局,2001年。

(宋)叶梦得《石林燕语 避暑录话》,上海古籍出版社,2012年

(宋)朱熹《论语集注》,商务印书馆,2015年。

(元)辛文房:《唐才子传》,中华书局,2022年

(美)列文森:《儒教中国及其现代命运》,2024年。

刘宁:《同道中国:韩愈古文的思想世界》,2023年

王水照;崔铭:《欧阳修传》,人民文学出版社,2023年。

章敬平:《欧阳修传:世俗的圣贤》,浙江文艺出版社·果麦文化,2019年。

王汎森:《天才为何成群地来》,社会科学文献出版社,2019年

(美)包弼德:《斯文:唐宋思想的转型》,江苏人民出版社,2017年。

余秋雨:《君子之道》,北京联合出版公司,2014年。