母亲生病,我给她转30000,岳母发飙要赶我走,妻子:要走一起走

"你背着我给你妈转了三万块?这是我们夫妻的钱,凭什么?"岳母王桂芝指着银行短信,脸色铁青,声音在昏黄的灯光下格外刺耳。

客厅里的老式黑白电视机还在播放着八点档连续剧,但已经没人在意剧情发展了。

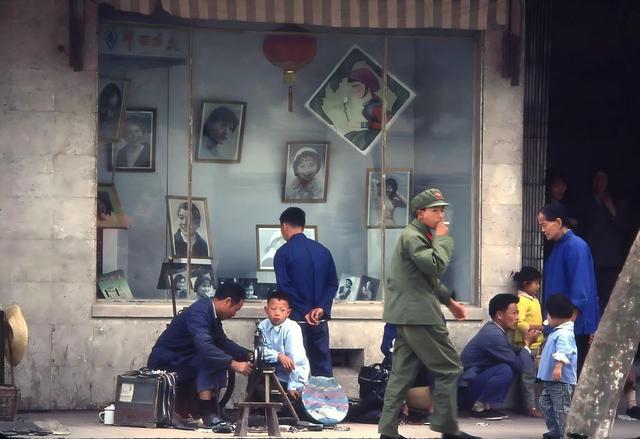

我叫周明辉,今年四十有三,是九十年代那批下岗工人中的一员。那时候,四十岁出头的人被称为"四零后",既不是老工人可以提前退休,也不是年轻人能轻易找到新工作。我们这批人,夹在中间,成了改革大潮中最尴尬的一群。

妻子林小红站在厨房门口,手里还拿着洗了一半的碗筷,水珠沿着她粗糙的手指滴落在地板上。

"妈,您先坐下,有话好好说。"小红放下碗筷,擦了擦手,走到岳母身边。

"有什么好说的!"王桂芝一把推开女儿,指着我的鼻子,"这个家,你还要不要了?"

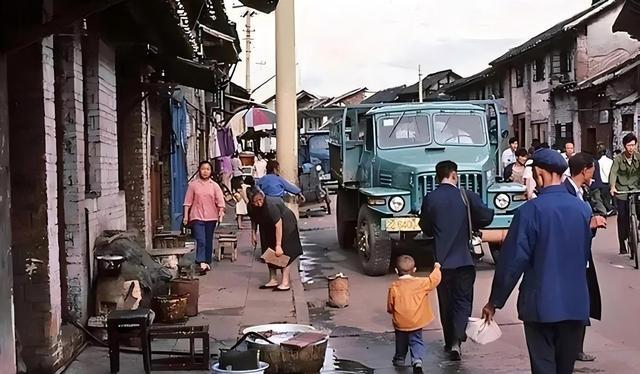

我所在的国营纺织厂在九六年彻底垮了。那年冬天特别冷,裁员通知下来那天,雪下得很大。大喇叭里响着《东方红》,厂长站在台上,手抖得拿不稳话筒。

"同志们......"他咳嗽了两声,环顾四周,最终低头看着手中的文件,"根据上级指示,我厂即日起实行优化人员结构......"

优化,多么温和的一个词啊。拿着一纸"解除劳动合同"的通知书,我和车间里的老伙计们面面相觑。一些女工当场哭了出来,男工们虽然没哭,但眼神比哭还难看。

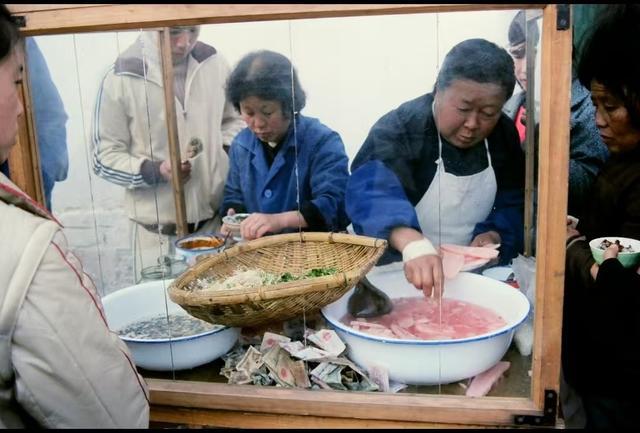

那段日子,全家就靠妻子林小红在百货商店的那点工资过活。她的单位虽然也日渐式微,但好歹还能发些基本工资。每月一百八十块钱的工资本,在柜台前排队签字时,总有人叹气。

"起码还有个铁饭碗,"隔壁柜台的李大姐总这么安慰小红,"你看看你们家明辉,多可怜。"

可怜吗?我不知道。我只知道那段时间,每天清晨四点起床,推着自行车走五里地到批发市场帮人卸货,挣十块八块的零工钱。等太阳出来了,再骑到人才市场去碰运气。夏天的太阳毒辣辣的,晒得我脖子一层层地掉皮;冬天的风刀子似的,手冻得像两块木头。

晚上回到家,经常是两手空空。小红从不抱怨,只是默默地把热水瓶里的开水倒进脸盆,让我泡泡手。那是个连暖气费都交不起的冬天,我们家只有厨房是暖和的。吃完晚饭,就挤在灶台边,听收音机里播放《新闻联播》。

母亲周秀兰看不下去,从老家赶来帮忙照料孩子,让我们能腾出手来想办法。她是个地道的农村妇女,一辈子没离开过土地,却在这个陌生的城市里,撑起了我们一家的精神支柱。

"明辉,去闯一闯吧,不是有句话叫'车到山前必有路'嘛。"母亲总是这样鼓励我,一边说一边掏出从内衣口袋里攒了几十年的票票,"娘这辈子没啥本事,就这两千块,你拿去做点小生意。"

我不敢接。那钱是她养了一辈子的老母鸡换来的,一分一厘都是她的心血。

"拿着!"母亲塞到我手里,"娘养你这么大,不就是为了你有难的时候能帮上忙吗?"

日子真是不好熬啊。那会儿街上流行一句话:"看破不说破,彼此都体面。"每天早上,我穿上还算体面的夹克衫,挎着公文包出门,假装去上班。其实是到处找活干。

邻居赵大爷每次见了我,都竖起大拇指:"明辉啊,你们厂效益真好,这都几个月了,还能按时发工资!"

我笑笑,不说话。谁愿意承认自己成了"社会闲散人员"呢?

就这样,我借了点钱,凑了母亲给的两千,在火车站附近开了个小服装店。说是店,其实就是个不到十平米的铁皮棚子,冬天冷得要命,夏天热得像蒸笼。

刚开始那两年,几乎天天赔钱,连房租都交不起。有一次,我进了一批外贸尾单的衬衫,结果碰上连续阴雨,潮得发霉,一件都没卖出去。那晚上,我蹲在店门口,看着天上零星的几颗星星,第一次有了轻生的念头。

"老周,吃馒头咯!"母亲不知从哪儿变出一个褪了色的搪瓷饭盒,里面装着两个白面馒头和几根咸菜。那馒头还热乎着,咬一口,满嘴的香甜。

"别灰心,卖不出去咱就自己穿。"母亲看着我,眼角的皱纹里都是疼爱,"娘小时候,一年到头都吃不上白面馒头,你看现在,想吃就能吃。日子一准会越过越好。"

妻子林小红再辛苦,也坚持下班后来帮忙。她穿着百货商店发的藏青色工作服,戴着白色的尼龙手套,一丝不苟地整理着那些便宜货。

唯一让我内疚的是,岳母王桂芝对我的看法越来越差。

"嫁给公家人多好,每月按时发工资,年底有奖金,过年有福利。"岳母常这样当着我的面数落小红,"你非要嫁给他,现在好了,刚下岗就赔了本,连个安稳觉都睡不好。"

"女婿不成器,拖累我女儿。"这句话我不知听了多少次。

日子就像涨潮的海水,一点一点地没过脚面、膝盖,最后直逼喉咙。压力大的时候,我和小红常常无声地流泪,却又怕吵醒了睡在里屋的孩子和老人。

"咱们再撑一撑。"小红总是这样安慰我,"明天会更好的。"

随着服装市场慢慢火起来,我的小店也有了转机。那是九八年夏天,有个开厂的老板看中了我店里的一款仿牌T恤,一口气订了五百件。那天晚上,我和小红抱头痛哭。

日子渐渐有了起色。小红贴心地用碎花布给店里缝了帘子,又从百货商店淘来几个塑料凳子。母亲每天蹬着三轮车,来回跑批发市场帮我进货。

"师傅,帮我搬箱子。"周围的商户都这么喊母亲。她从不解释是我亲妈,只是乐呵呵地答应,然后把赚来的三轮车钱偷偷塞到我店里的钱盒子底下。

到了2000年,我们的生意渐入佳境,终于凑够了首付,买了一套六十平方米的小房子。拿到钥匙那天,我、小红和母亲三个人站在空荡荡的客厅里,谁也没说话,眼泪却不约而同地流了下来。

"娘,咱们有家了。"我的声音哽咽。

母亲摸着刚刚油漆过的墙壁,笑得像个孩子:"好,好啊!你爸要是在天有灵,一定很欣慰。"

日子刚有起色,母亲突发心脏病住院了。她瞒了我们好几天,直到在三轮车上晕倒,被邻居送到医院,我们才知道。

"不碍事,歇两天就好。"母亲躺在病床上,脸色灰白却还强撑着笑。

医生把我叫到走廊上:"你母亲的主动脉瓣膜出了问题,需要做手术,至少三万块。"

三万!这可是我和小红准备翻新店面的全部积蓄啊。可我二话不说,立刻转了钱过去。

"妈,这只是我应该做的。"我在电话里对母亲说。

谁知这笔转账被岳母发现了。那天晚上,她直接杀到我家,把手机摔在桌子上:"女儿干了这么多年,钱都进了你娘口袋!我看你是不想在这个家待了!"

小红拦在我和岳母中间:"妈,您别这样,那是明辉亲妈啊,现在生病了。"

"好啊,你们是一伙的!你们要走就一起走!"岳母气得发抖,顺手抄起茶几上的茶杯,摔在地上,"啪"的一声,惊醒了睡在里屋的孩子。

"妈妈,怎么了?"八岁的儿子揉着眼睛走出来,怯生生地问。

屋子里一下子安静了。岳母深吸一口气,指着我说:"你爸非要离开这个家,你跟谁?"

孩子懵了,看看我,又看看小红,眼泪在眼眶里直打转。

"够了!"小红突然厉声喝道,这是我第一次听见她这样和母亲说话,"您再这样,真的别怪我不认您这个妈!"

岳母愣住了。屋子里静得可怕,只有挂钟"滴答滴答"的声音。

正吵得不可开交,小红突然进了卧室,拿出一个破旧的账本。那账本已经泛黄,封面上还贴着"向雷锋同志学习"的贴纸,一看就是七八十年代的老物件。

"妈,您看看这个再说话。"小红把账本递给岳母。

岳母不情不愿地接过来,翻开第一页。那是一本记录了十多年的账本,字迹歪歪扭扭,却清清楚楚地记着每一笔收支。

九六年我下岗后,母亲悄悄从老家带来了两千块钱——那是她养了一辈子的老母鸡换来的。账本上详细记录着:"卖老母鸡十二只,每只约十五元,共计一千八百元;卖鸡蛋三十斤,每斤七元,共计二百一十元。"下面还有一行小字:"留给明辉做本钱。"

九八年我生意最困难时,账本上记着"典当玉佩一枚,得现金五千元"。那是祖上传下来的老物件,据说是太姥爷留下的,母亲一直舍不得动,却在我最需要的时候毫不犹豫地拿去典当了。

更让我震惊的是最后一页:"贴补明辉买房首付,两万元。"我明明记得,首付是我和小红一起凑的啊?

"这些钱,都是婆婆给的。"小红眼圈红了,"她把务农几十年的积蓄都给了我们。她说别告诉你,怕你有负担,怕你觉得欠她的。"

"这些年,每次我生病,都是婆婆半夜煮姜汤。您住院那次,也是婆婆日夜照顾......"小红的声音哽咽了,"您不在的时候,婆婆从来不跟我红脸,还总教我做您爱吃的菜。"

岳母站在那里,一言不发地翻着账本。屋子里静得可怕。

我这才注意到,账本里夹着一张泛黄的老照片。照片上是年轻时的母亲,怀里抱着刚出生的我,站在一间土坯房前。她穿着补丁摞补丁的蓝布褂子,却笑得那么灿烂。

照片背面写着一行字:"但愿儿所愿,长命百岁。"那是母亲的字迹,歪歪扭扭的,却写得那么郑重。

岳母的手开始颤抖。

"她老人家是真心待我们好啊。"小红接过照片,轻轻抚摸着,"去年我感冒,婆婆走了十里地去山上采草药,回来煮了一大锅苦得要命的药,非让我喝下去。"

"她跟我说,女儿娶进门容易,婆媳相处不易。她说她这辈子最对不起的就是当年和她婆婆处不好,老人家走的时候,她心里有愧疚。所以她说,她一定要跟我这个儿媳妇处好关系,免得将来留遗憾......"

岳母的眼泪终于落了下来。

"妈,咱们去医院看看婆婆吧。"小红轻声说。

医院的走廊很长,消毒水的气味很浓。白炽灯的光照在过道两边的长椅上,那些熬夜的家属形如幽灵。母亲躺在病床上,比我记忆中瘦了一圈。中央空调的冷风吹得她直打哆嗦,额头上贴着退热贴。

看到岳母来了,她有些惊讶,想坐起来又被护士按住。

"老姐姐,你歇着,我给你炖了点汤。"岳母的声音出奇地温和,她从保温桶里倒出一碗热气腾腾的鸡汤,"这是小红说你最爱喝的。"

"你一个人供儿子念书、成家,不容易。"岳母的声音有些哽咽,"我们...我是看孩子们不容易,所以......"

"我懂,我都懂。"母亲眼里泛起泪光,伸手握住岳母的手,"谢谢你把小红教养得这么好。"

"都是一家人。"岳母说完这句话,转身擦了擦眼角。

就在这时,护士推着药车走进病房:"周秀兰的家属在吗?需要签字,病人的手术安排在下周三。"

岳母抢在我前面签了字:"我是她大姐,我签。"

护士看了看表格,又看了看我们,迟疑地说:"手术费用已经缴清了吗?"

我正要回答,岳母却从皮包里掏出一个鼓鼓囊囊的信封:"喏,这是剩下的一万。之前不是交了两万吗?"

我愣住了。小红也愣住了。

原来,岳母已经在我们之前交了两万块钱。

后来才知道,岳母是那天晚上看完账本,连夜从自己的养老金里取了钱。她自己悄悄到医院,找到主治医生,先付了部分手术费。

手术很成功。母亲被推出手术室的时候,岳母和我们一家三口已经等了整整六个小时。小红熬了一晚上的红枣粥,岳母炖了老母鸡汤,我买了母亲最爱吃的麻花。大家你一言我一语,把守在病床前的时间熬了过去。

"你知道吗?"岳母小声对我说,"老姐姐住院第二天,我就来过了。"

"真的吗?"我有些惊讶。

"对啊,那天我看她一个人躺在那里,护工也没有,我就想,怎么能让老人家这么受罪呢?"岳母的眼睛红了,"我三个闺女,她就一个儿子。我要是生病了,有三个女儿照顾;她生病了,你们小两口又要顾生意,又要带孩子......"

我忽然明白了岳母的转变。她和母亲,本就是同一类人啊。她们都是那个年代的女人,吃过苦,受过累,把儿女看得比天高。只是表达方式不同罢了。

春节那天,我们把病愈的母亲和岳母都接到了家里。两位老人坐在沙发上,一起剥瓜子,看春晚。岳母从包里掏出一个红包,塞到母亲手里。

"老姐姐,这是我的一点心意。"岳母难得地有些腼腆。

母亲连忙推辞:"使不得,使不得!"

"你收着!"岳母板起脸,"就当是给我攒人情,将来我老了生病了,还指望你来照顾我呢!"

母亲被逗笑了,接过红包,小心翼翼地收进衣兜。

两位老人说着各自年轻时的故事,不时相视而笑。岳母讲起自己在国营饭店当服务员的往事,母亲讲起乡下办红白喜事的趣闻。

"那会儿,谁家要是能办上十桌酒席,就是大户人家了。"母亲笑着说,"现在你们小两口生意越做越好,以后啊,想摆几桌摆几桌。"

"可不是嘛,我退休那年,全单位聚餐才八桌。我闺女结婚那天,我愣是添了两桌,就为了争口气。"岳母得意地说,"以后孙子结婚,起码二十桌!"

电视里的春晚正热闹,赵本山的小品把大家逗得前仰后合。小红拉着我的手,悄悄地说:"真好啊。"

儿子在一旁做着寒假作业,时不时抬头看看电视,又低头写几个字。他的作文题目是《我的家》,开头写道:"我的家很温暖,有爸爸妈妈,还有两个奶奶......"

酒过三巡,岳母端起杯子:"来,敬秀兰姐一杯。咱们两个老太太,一个护着女儿,一个护着儿子,其实都是为了这个家。"

母亲点点头:"是啊,都为了孩子们好。"

我忽然想起母亲生病那天,医生说的一句话:"人这辈子啊,来是偶然,走是必然。重要的不是活多久,而是活得有没有人疼。"

窗外的烟花绽放,屋里的灯光温暖。我突然明白,爱的形式虽有千万种,但最终都会汇聚成一条河流,滋养着这个名为"家"的土壤。

人这一生,沧海桑田,世事无常。能够相遇相知,共度平凡岁月,本身就是一种幸运。那些曾经的磕磕绊绊,如今想来,不过是生活赠予我们的调味品,让这平淡的日子多了几分滋味。

如母亲常说的那句老话:"有容乃大,无欲则刚。"家,就是要有足够的宽容,才能容得下不同的人,不同的性格,不同的想法。

我看着窗外漫天的烟花,恍惚间,仿佛看到了那个雪花纷飞的下岗之冬,那个连馒头都吃不起的艰难岁月,那个望着星空默默落泪的夜晚......

一切都过去了,而我们,都熬过来了。