广东文化科技卫生“三下乡”活动一年内惠及超1000万人次

3月28日,2025年广东省文化科技卫生“三下乡”主场活动在江门开平正式启动。记者从现场获悉,全省去年共开展“三下乡”活动1300多场次,超1万名文化科技卫生工作者参与其中,受惠群众超1000万人次。接下来,广东将进一步创新丰富“三下乡”活动,推动“三下乡”向“常下乡”“常在乡”转变。

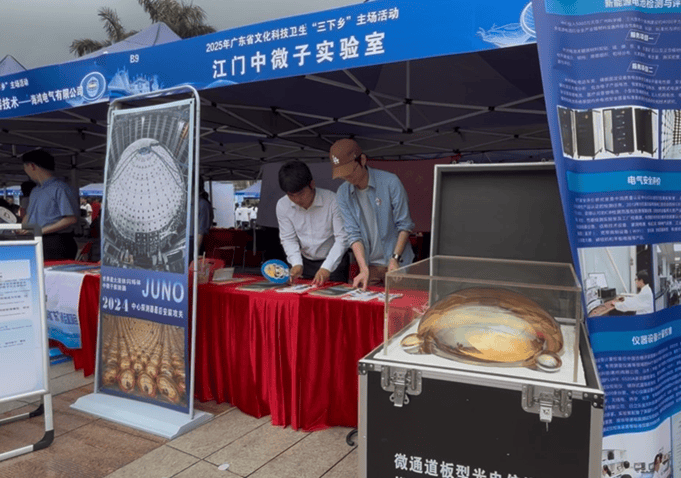

活动现场。

在广东省科学院产业技术育成中心展位上,一个小型人形机器人朝观众挥手,展示了自己的唱歌、跳舞和聊天“本领”,吸引路过的学生。广东省科学院产业技术育成中心电气工程师张荣进发现,附近的中小学生对高科技产品格外感兴趣。“在二、三线城市,学生们对科技的探索欲和好奇心格外强烈,作为一名科技工作者,希望能带着新科技一起‘下乡’,在他们心中播下科学的种子。”

与此同时,一群中小学生在华南理工大学自动化科学与工程学院展位前排起了队,体验便携式脑机接口、掌纹识别和AI智能车模等技术产品。该学院辅导员、团委书记朱志杰介绍,这些产品均由学院教师、学生研发,希望能让市民、学生们在一个个具体的落地科技成果中感受科技的魅力,提高科学素养。

活动现场。

此外,将于今年8月完成灌注并正式运行取数的大科学装置——江门中微子实验展位同样颇受欢迎。现场展出的探测器的关键部件光电倍增管,让观众充满好奇。开平市忠源纪念中学的高一学生杨洋此前听说过,在江门的地下700米有个“大水球”,但并不了解背后的科技原理和创新故事。现场,她一边听工作人员介绍,一边感慨:“没想到这个‘大眼睛’竟能将光信号转换成电信号,并将电信号放大1000万倍!”

毗邻该展区,中国科学院广州地球化学研究所的展位上摆着一排石头。这些石头是地球生命演化的标志性矿物化石标本及与日常生活息息相关的金属矿床。中国科学院广州地球化学研究所副研究员马跃良表示,希望通过“三下乡”活动,让研究所的科研发现与成果走出“实验室”,走进更多公众的视野,让更多人了解地球的演变历程和富含的丰富宝藏。

南方 记者了解到,此次文化科技卫生“三下乡”主场活动还走进开平市多个中小学、政务机构及社区,同步开展“科普阅读进校园”“科普大篷车进校园”“人工智能与政务创新讲座”等活动。

南方 记者 吴雅楠

通讯员 粤科协

【作者】 吴雅楠

广东科技头条